문학산 유류오염과 국가의 책무

장정구 / 인천녹색연합 사무처장

2000년, 인천 문학산에서 ‘석유가 난다’고 전국이 떠들썩했었다. 주한미군이 사용했던 문학산 유류저장시설들에서 유출된 기름으로 옥골과 학골의 수십만㎡ 토양과 지하수가 심각하게 오염되었음이 확인된 것이다. 밭에 웅덩이를 파서 물 위에 뜬 기름을 건져다가 연료로 사용했다고 주민들이 공공연하게 말할 정도였으니 석유가 난다는 말이 우스갯소리만은 아니었다.

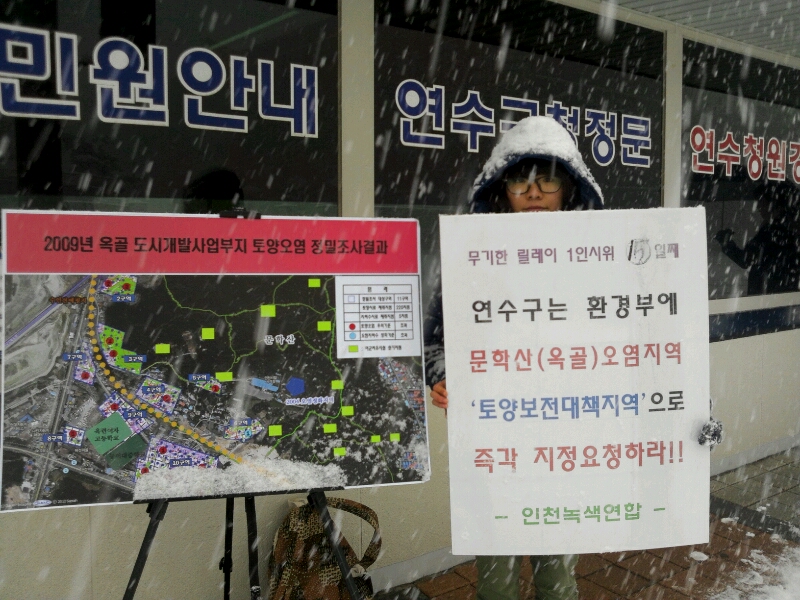

2012년, 문학산에서 다시 유류오염문제가 불거졌다. 지난 11월 옥골이라 불리는 옥련동 수인선복선전철공사 터파기과정에서 TPH(석유계총탄화수소)와 크실렌 등 유류오염이 확인된 것이다. 현재 전철공사는 전면 중단되었고 정밀조사가 진행 중이다. 이보다 앞서 2009년 옥골도시개발조합은 재개발사업부지에 대한 정밀조사를 실시하였는데, 토양과 지하수의 정화 예상면적이 2만5천㎡가 넘는 것으로 확인되었다. 막대한 오염정화비용을 고스란히 도시개발조합이 부담해야 하는 상황이다. 눈에 보이지 않는다고, 기억에서 사라졌다고 해서 환경문제가 해결된 것은 아니라 점이 이번 문학산 유류오염문제에서 또 확인된 셈이다.

2005년, 한국철도시설공단은 수인선 전철 건설사업 환경영향평가에서 문학산구간의 1지점에서만 토양오염조사를 진행한 후 양호하다고 결론을 내렸다. 환경영향평가를 위한 토양오염조사가 진행된 때는 문학산 기름유출사건이 사회적인 문제가 되어 대책마련이 논의되던 시기였음에도 불구하고 환경부, 인천시, 연수구 등 관련기관 어디에서도 문학산 기름유출문제를 언급하거나 토양오염 대책마련을 요구하지 않았다. 이번 수인선 공사로 현장노동자, 인근 주민과 학생들이 한 달 이상 유류오염에 노출된 것은 관계기관 모두의 책임이다. 근본적인 해결책은 수립하지 않고 땜질식 조치만을 해온 결과인 것이다.

문학산 유류오염문제는 수인선 공사현장이나 옥골도시개발 부지만의 정화로 끝내선 안될 일이다. 환경부장관은 인체 피해가 우려되고 면적이 1만㎡ 이상이며 대책기준을 넘었거나 지자체장이 요청한 경우, 토양보전대책지역으로 지정할 수 있다. 토양환경보전법에 대책지역으로 지정되면 오염토양개선사업, 주민건강피해조사 및 대책, 피해주민에 대한 지원대책 등의 계획이 수립된다. 또한 중앙정부로부터 기술적, 재정적 지원을 받아 종합적인 대책수립이 가능하다.

1995년, 토양오염으로부터 국민건강을 지키고 토양생태계의 보전을 목적으로 하는 토양환경보전법이 제정되었다. 10여년 전 처음 문학산 유류오염문제가 불거졌을 때 환경부, 인천시와 연수구는 시간경과와 자료 미흡, SOFA협정(한미주둔군지위협정) 등으로 주한미군에게 정화비용을 부담시키는 것이 어렵다고 판단하였다. 해서 오염원인자 확인이 불가능한 경우 토지소유자를 오염원인자로 간주하여 복원비용을 부담하도록 규정하고 있는 토양환경보전법에 따라 연수구 소유 토지 일부를 정화하는 것으로 오염문제를 마무리하였다.

그러나 지금은 상황이 바뀌었다. 2006년, ‘주한미군 공여구역주변지역 등 지원특별법’이 공포되었기 때문이다. 특별법에 따라 문학산 유류오염문제는 이제 국가가 나서서 해결해야 한다. 이 법 제12조에는 국방부장관이 반환공여구역을 처분하기 전에 토양오염을 해결해야 함을, 제28조에는 환경부장관이 공여구역주변지역 및 반환공여구역주변지역에 대한 환경기초조사를 정기적으로 실시하고 대책을 수립하고 시행해야 함을 규정하고 있다. 문학산 유류오염이 과거 미군의 유류저장시설에서의 유출된 기름때문임은 이미 확인된 사실이다. 기름유출과정과 오염경로 등 오염원인자를 밝혀내야 하는 것도 국가이고 오염원인자가 확인되지 않는 경우 문제를 해결해야 하는 것도 국가인 것이다. 특히 미합중국 군대에게 공여되거나, 공여되었던 구역으로 인해 낙후된 주변지역의 균형 있는 발전과 주민의 복리 증진이 목적이라고 ‘특별법’ 제1조는 명시하고 있다.

2012년 12월 12일, 인천시 연수구청 앞에서는 문학산 유류오염지역을 토양보전대책지역으로 지정할 것을 요구하는 릴레이 1인시위가 21일째 진행 중이다. 이제라도 국가와 지자체는 그 역할과 책임을 다해야 할 것이다.

* 이 글은 2012년 12월 12일자 인천IN에 기고한 것이다.