뜻밖의 충돌 그리고 죽음

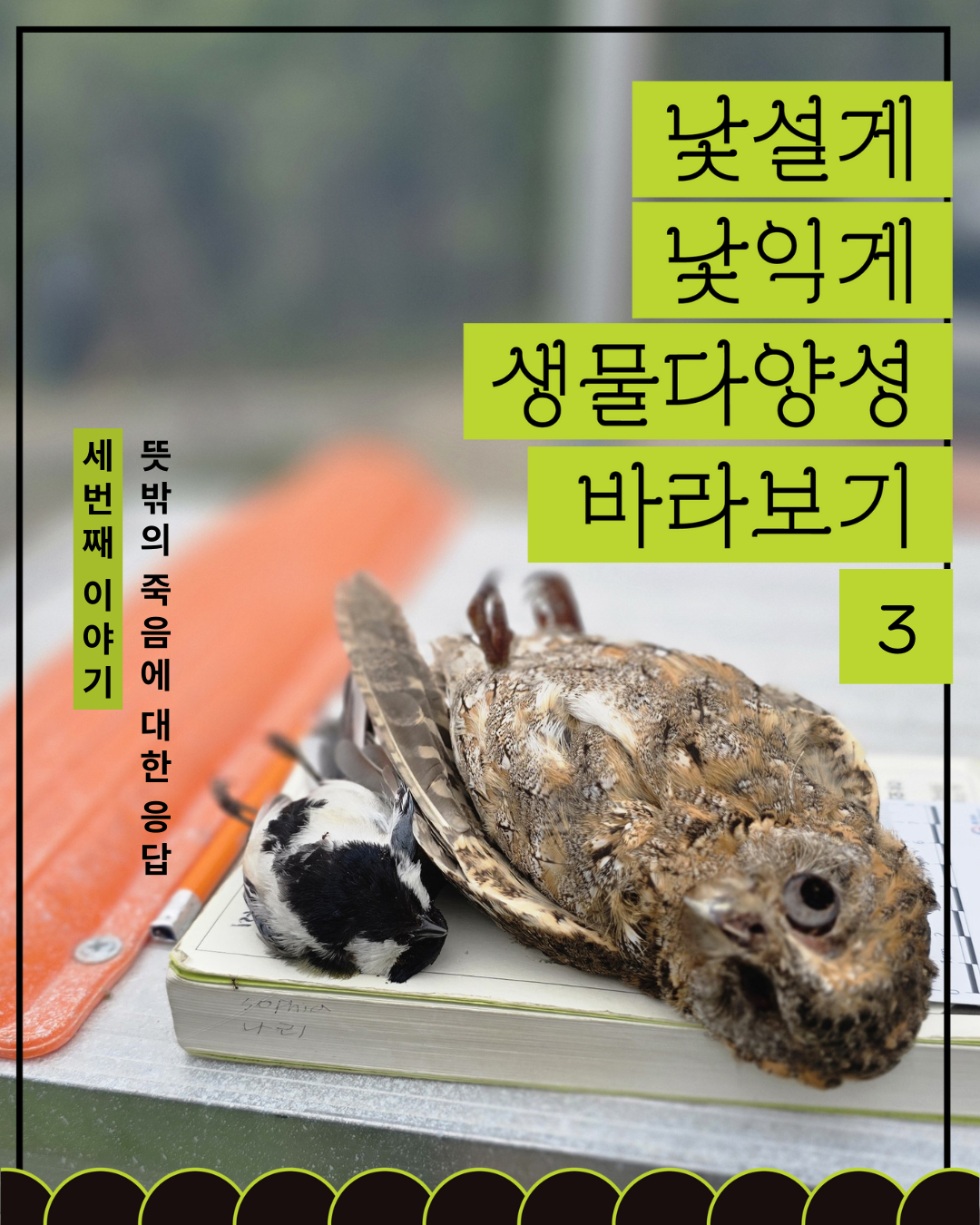

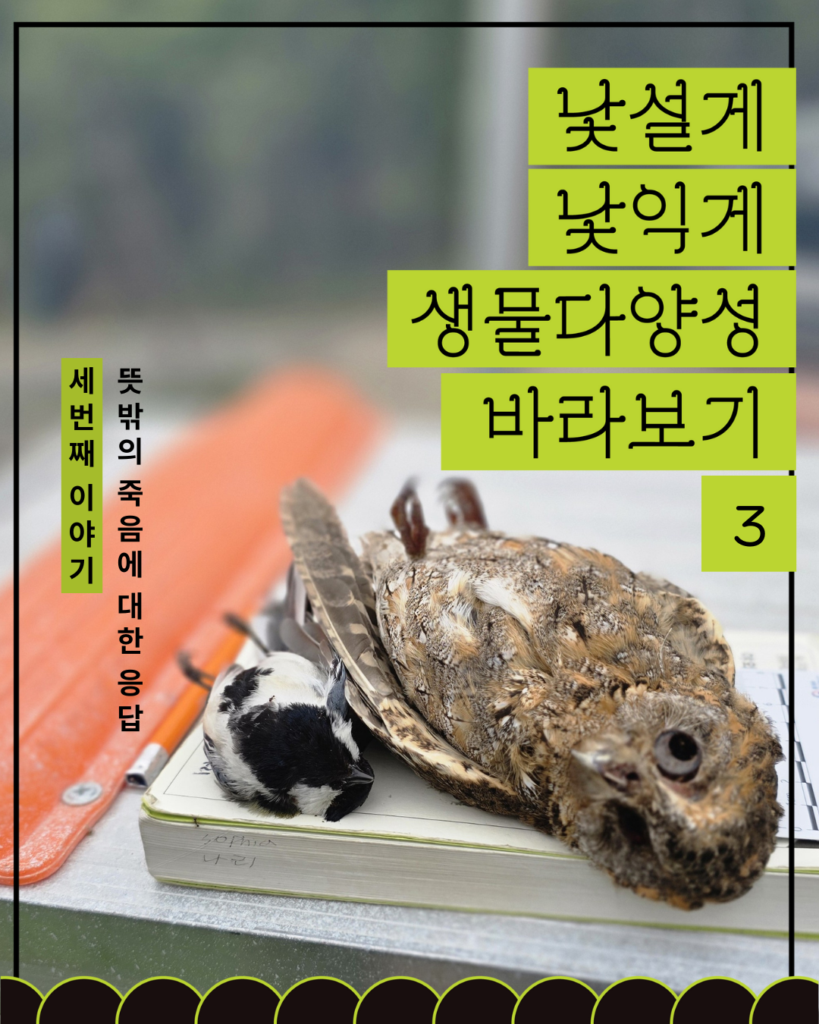

새들이 유리창에 부딪혀 죽는다는 사실을 알고 계셨나요? 국립생태원의 조사에 따르면 우리나라에서 해마다 800만 마리의 새들이 투명 유리창에 충돌해 죽는다고 합니다. 평균적으로 4초에 한마리의 새가 우리나라 어디에선가 부딪혀 죽는다고 할 수 있습니다.

왜 새들은 유리창에 부딪힐까요? 새들의 입장에서 유리창은 어떻게 보일까요? 무엇보다 유리가 그들의 길을 막고 있고, 새의 충돌을 방지하는 조치를 취하지 않았기 때문입니다. 사람도 예상치 못한 곳에 유리 문이나 벽이 있다면, 여기 투명한 장애물이 있다는 어떤 표시나 단서도 없다면, 충분히 부딪힐 수 있습니다.

게다가 새들은 너무 빠르고 너무 가볍습니다. 새들은 사람보다 열배 이상 빠르게 이동하는데다, 날기 위해 골밀도가 낮은 가벼운 몸을 가졌습니다. 날아가다 유리벽에 부딪히는 그 충격은 너무나 치명적입니다.

충돌과 죽음을 기록하다

이러한 새들이 죽음을 멈추기 위해 인천녹색연합은 시민들과 함께 기록하고 알리는 활동을 하고 있습니다. 2021년부터 인천녹색연합과 생태교육센터 이랑은 시민들과 함께 투명방음벽에 부딪혀 죽는 새들을 모니터링하고 있습니다

현재 인천 내 17개 지점의 투명방음벽에 한달에 한번 이상 찾아가, 벽에 부딪혀 죽은 새는 없는지 살피고 기록하고 있습니다. 이를 포함해 지금까지 인천 전역에서 62종, 788 개체의 죽음이 기록되었습니다. 멧비둘기와 직박구리, 박새 등이 가장 많이 발견되었고, 새매나 솔부엉이와 같은 맹금류도 발견되었습니다.

5 x 10, 새들의 눈높이

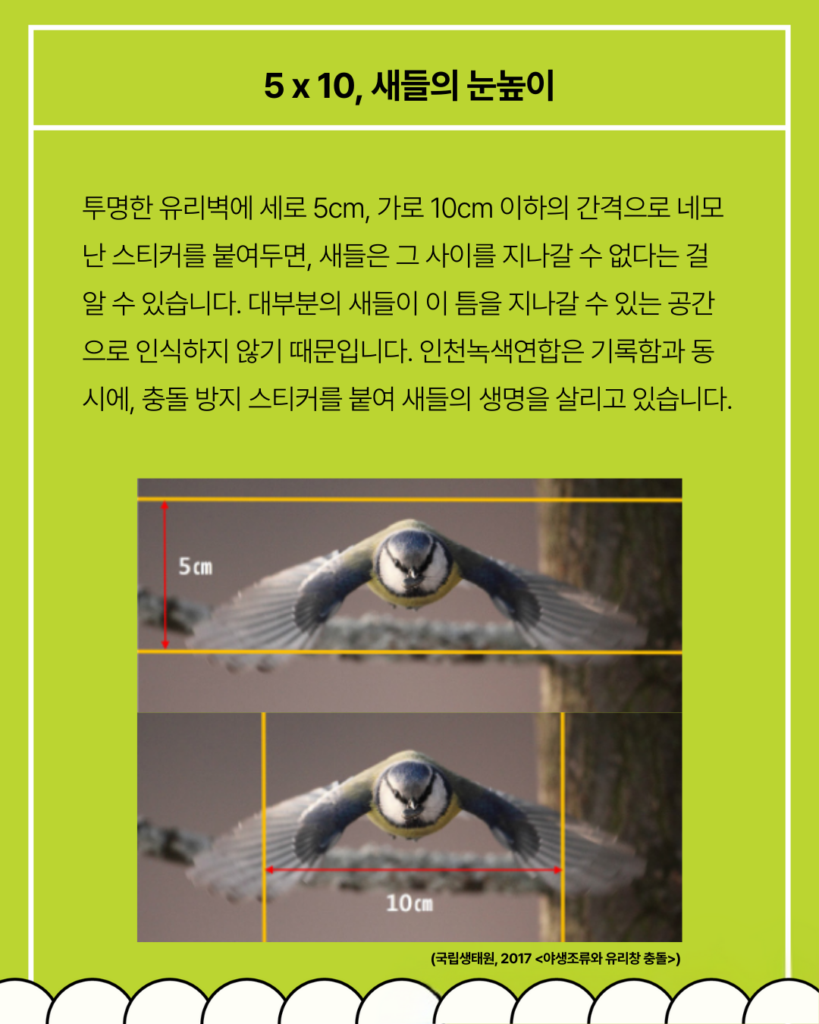

투명한 유리벽에 세로 5cm, 가로 10cm 이하의 간격으로 네모난 스티커를 붙여두면, 새들은 그 사이를 지나갈 수 없다는 걸 알 수 있습니다. 대부분의 새들이 이 틈을 지나갈 수 있는 공간으로 인식하지 않기 때문입니다. 인천녹색연합은 기록함과 동시에, 충돌 방지 스티커를 붙여 새들의 생명을 살리고 있습니다.

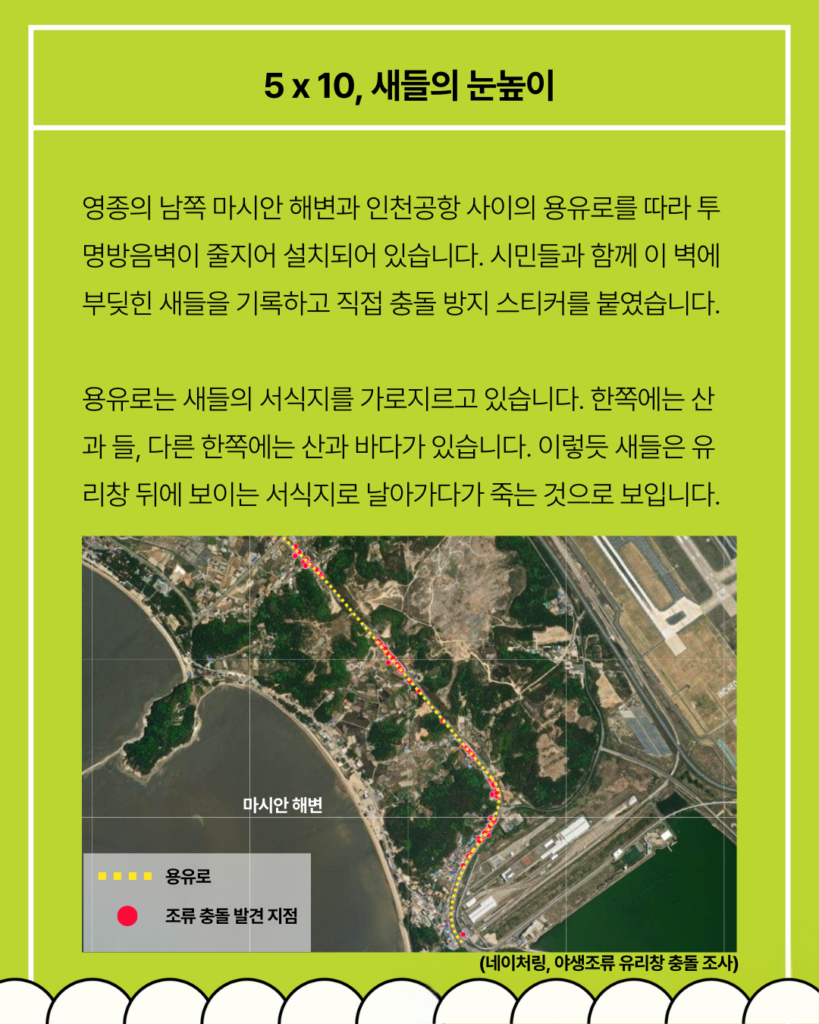

영종의 남쪽 마시안 해변과 인천공항 사이의 용유로를 따라 투명방음벽이 줄지어 설치되어 있습니다. 시민들과 함께 이 벽에 부딪힌 새들을 기록하고 직접 충돌 방지 스티커를 붙였습니다.

용유로는 새들의 서식지를 가로지르고 있습니다. 한쪽에는 산과 들, 다른 한쪽에는 산과 바다가 있습니다. 이렇듯 새들은 유리창 뒤에 보이는 서식지로 날아가다가 죽는 것으로 보입니다.

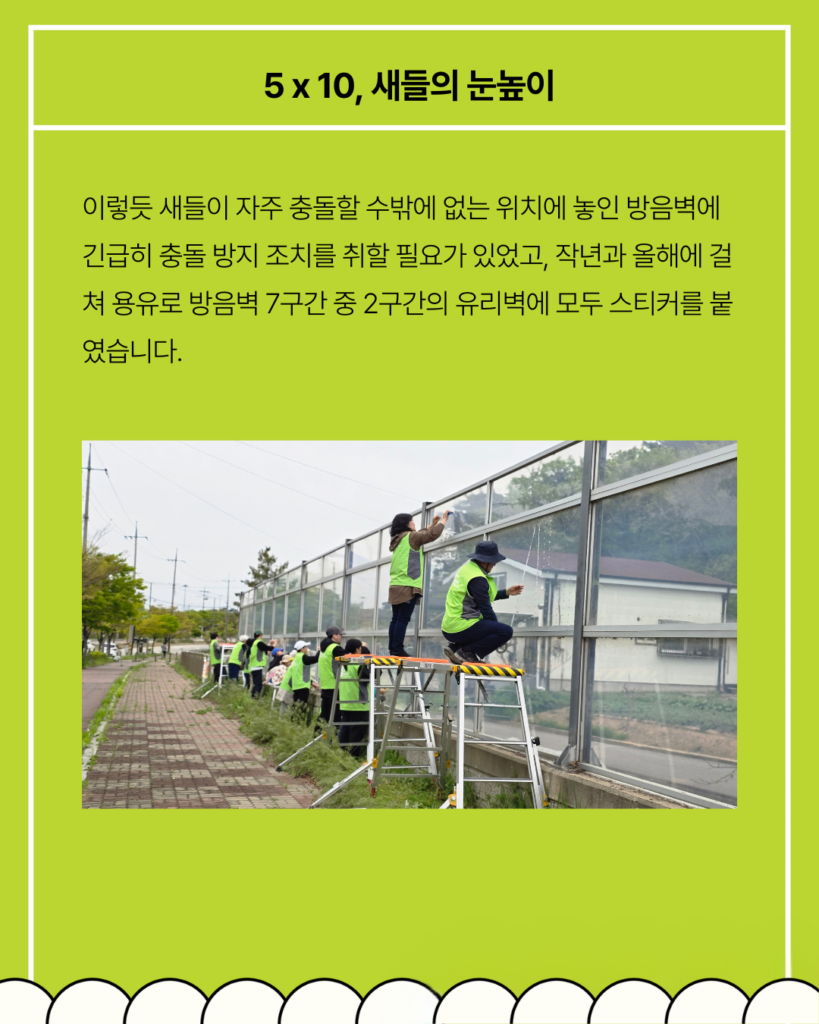

이렇듯 새들이 자주 충돌할 수밖에 없는 위치에 놓인 방음벽에 긴급히 충돌 방지 조치를 취할 필요가 있었고, 작년과 올해에 걸쳐 용유로 방음벽 7구간 중 2구간의 유리벽에 모두 스티커를 붙였습니다.

어느 동물의 일상적인 죽음

주인공을 도시의 새들이 아니라 다른 동물로 바꾸어도 비슷한 죽음은 발생하고 있습니다.

두꺼비들이 번식과 산란을 위해 물웅덩이를 찾아 이동하는 경로는 도로에 가로막혀 있고, 두꺼비는 이동 중에 로드킬 당하기 마련입니다. 아프리카돼지열병의 확산을 막는다는 목적으로 숲속에 쳐놓은 울타리는 산양의 이동을 가로막고 죽음에 이르게 했습니다.

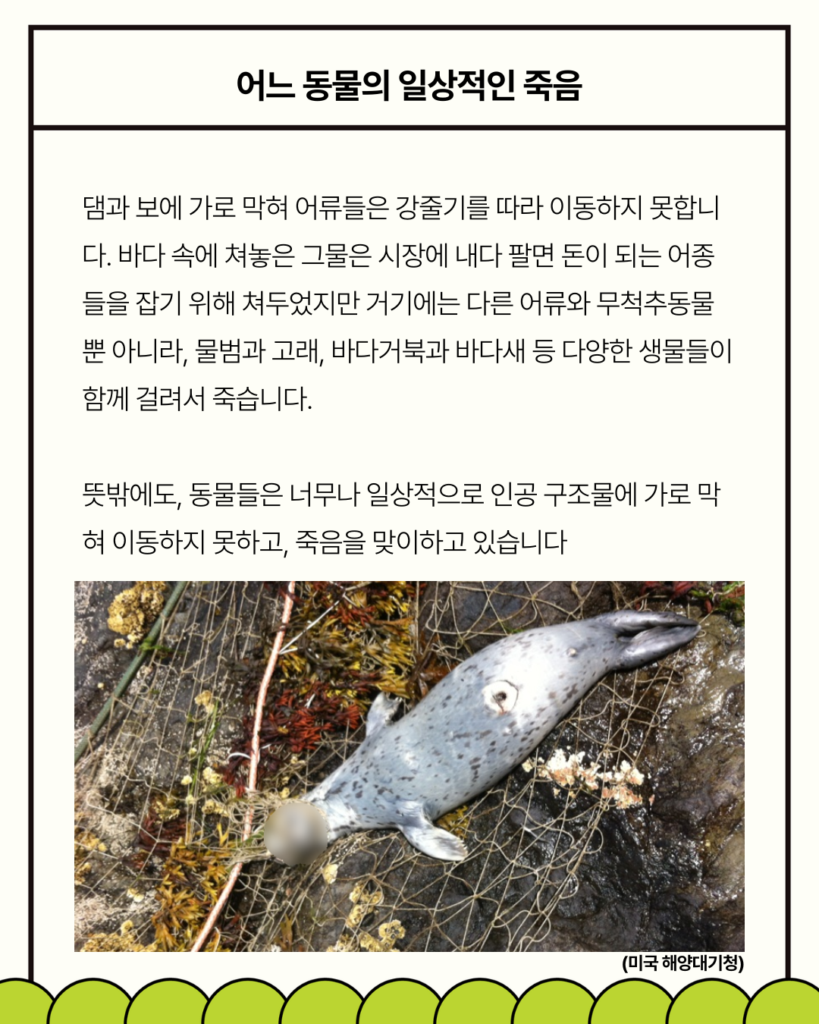

댐과 보에 가로 막혀 어류들은 강줄기를 따라 이동하지 못합니다. 바다 속에 쳐놓은 그물은 시장에 내다 팔면 돈이 되는 어종들을 잡기 위해 쳐두었지만 거기에는 다른 어류와 무척추동물뿐 아니라, 물범과 고래, 바다거북과 바다새 등 다양한 생물들이 함께 걸려서 죽습니다.

뜻밖에도, 동물들은 너무나 일상적으로 인공 구조물에 가로 막혀 이동하지 못하고, 죽음을 맞이하고 있습니다.

조금 더 안전하게 이동할 수 있다면

우리의 도시는 인간중심적입니다. 비인간생물들의 안위는 우선순위가 낮습니다. 도시는 근본적으로 인간의 필요를 충족하기 위해 설계되고 변화 합니다.

따라서 필요한 곳에 방음벽을 설치하고, 그 높다란 방음벽에 시야와 햇빛이 가로막히지 않도록 유리를 사용할 수 있습니다. 하지만 그러한 필요를 충족하면서도, 유리창에 충돌 방지 무늬를 넣는 등의 조치로 새들의 죽음을 최소화 할 수 있습니다.

마찬가지로, 두꺼비와 맹꽁이 산란철에는 로드킬을 주의하는 것이 모두가 공유하는 하나의 문화가 되고, 과거에 농업용수 확보를 위해 하천에 건설된 보는 철거하고, 비록 어획 효율이 조금 떨어지더라도 사람이 먹고 시장에 팔기 위해 잡는 어종을 제외한 해양생물이 함께 잡혀 죽지 않도록 어구를 설계할 수 있습니다.

이렇듯 인간의 필요를 충족하면서도 비인간동물들이 최대한 안전하게 이동할 수 있도록 조치를 취한다면 우리의 도시와 지구의 생물다양성을 조금이나마 지킬 수 있지 않을까요? 생물다양성이 높은 도시가 결국 사람이 더 살기 좋은 곳이라는 점에서 볼 때 위와 같은 조치들은 우리를 위해서라도 필요하지 않을까요?

* <낯설게 낯익게 생물다양성 바라보기>는

인천녹색연합의 야생동식물 보호활동을 소개하고, 생물다양성의 개념을 정리, 확장해 나가는 과정을 함께 나누고자 하는 글입니다. 2주 간격으로 총 15차례 연재 예정입니다.