새들의 이름으로

인천 갯벌에는 다양한 생물이 있습니다. 인천녹색연합은 그 중에서도 특히 새와 깊이 관계 맺어왔습니다. 새들의 이름으로 갯벌을 지키고자 했기 때문입니다.

인천 갯벌에 가장 큰 위협은 갯벌 자체를 없애버리는 매립사업이었습니다. 지금도 그 위협은 사라지지 않았습니다. 100여년에 걸쳐 매우 넓은 면적의 갯벌이 매립되어 사라졌고, 지금은 그 자리를 공항, 쓰레기 매립지, 항만, 공단, 발전소, 농지, 신도시가 차지하고 있습니다.

당연히 그 갯벌에는 많은 생물이 살고 있었습니다. 갯벌이 사라지면 게, 조개, 망둑어와 같이 갯벌에 정착해 사는 생물이 떼죽음 당할 뿐 아니라 갯벌에서 먹이를 먹고 쉬는 새와 같은 생물들도 삶의 터전을 잃게 됩니다.

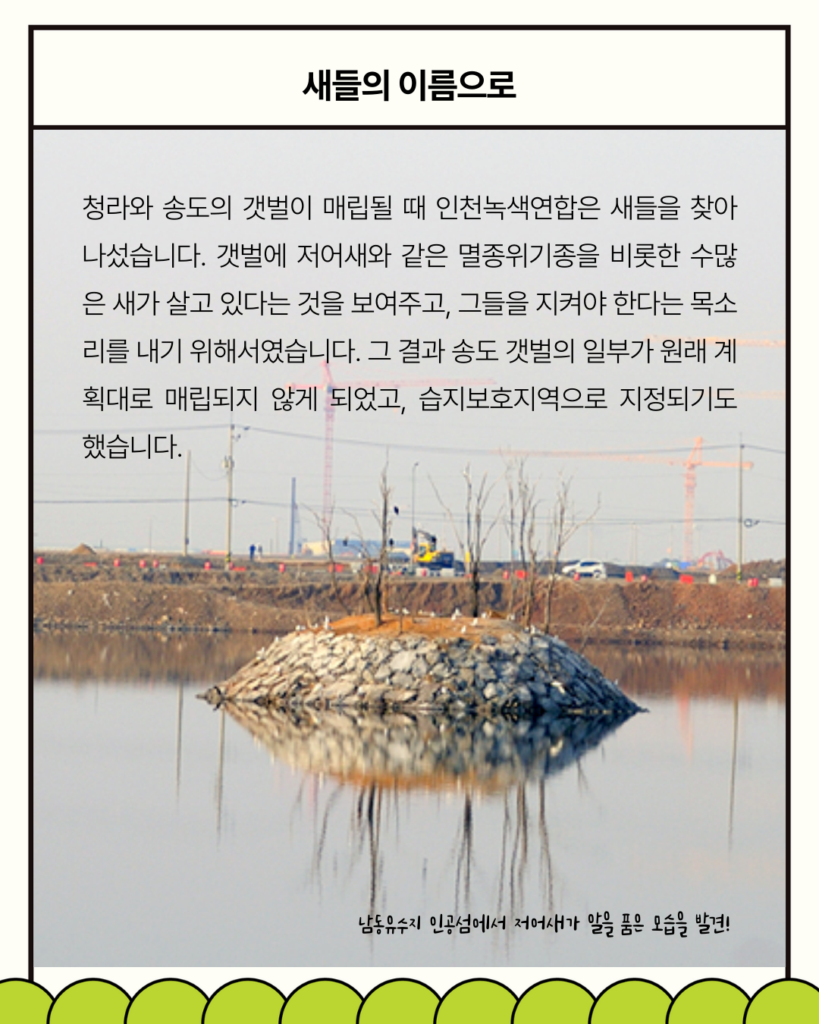

청라와 송도의 갯벌이 매립될 때 인천녹색연합은 새들을 찾아나섰습니다. 갯벌에 저어새와 같은 멸종위기종을 비롯한 수많은 새가 살고 있다는 것을 보여주고, 그들을 지켜야 한다는 목소리를 내기 위해서였습니다. 그 결과 송도 갯벌의 일부가 원래 계획대로 매립되지 않게 되었고, 습지보호지역으로 지정되기도 했습니다.

끝나지 않은 매립, 준설토투기장

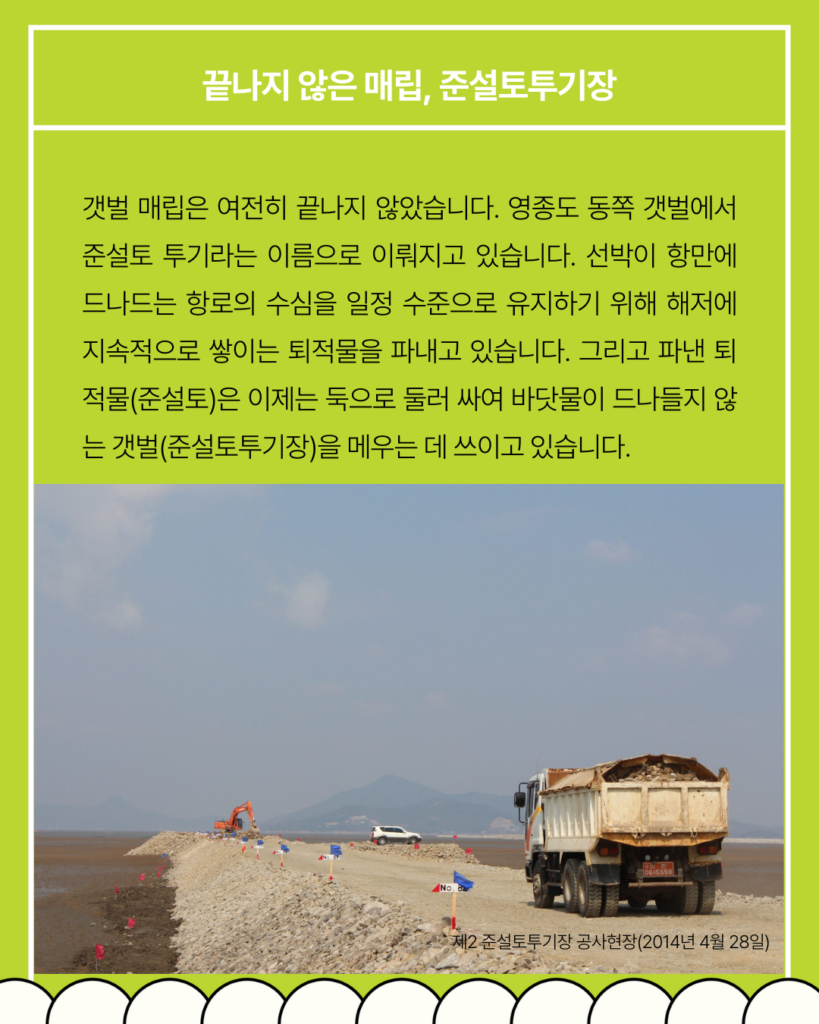

갯벌 매립은 여전히 끝나지 않았습니다. 영종도 동쪽 갯벌에서 준설토 투기라는 이름으로 이뤄지고 있습니다. 선박이 항만에 드나드는 항로의 수심을 일정 수준으로 유지하기 위해 해저에 지속적으로 쌓이는 퇴적물을 파내고 있습니다. 그리고 파낸 퇴적물(준설토)은 이제는 둑으로 둘러 싸여 바닷물이 드나들지 않는 갯벌(준설토투기장)을 메우는 데 쓰이고 있습니다.

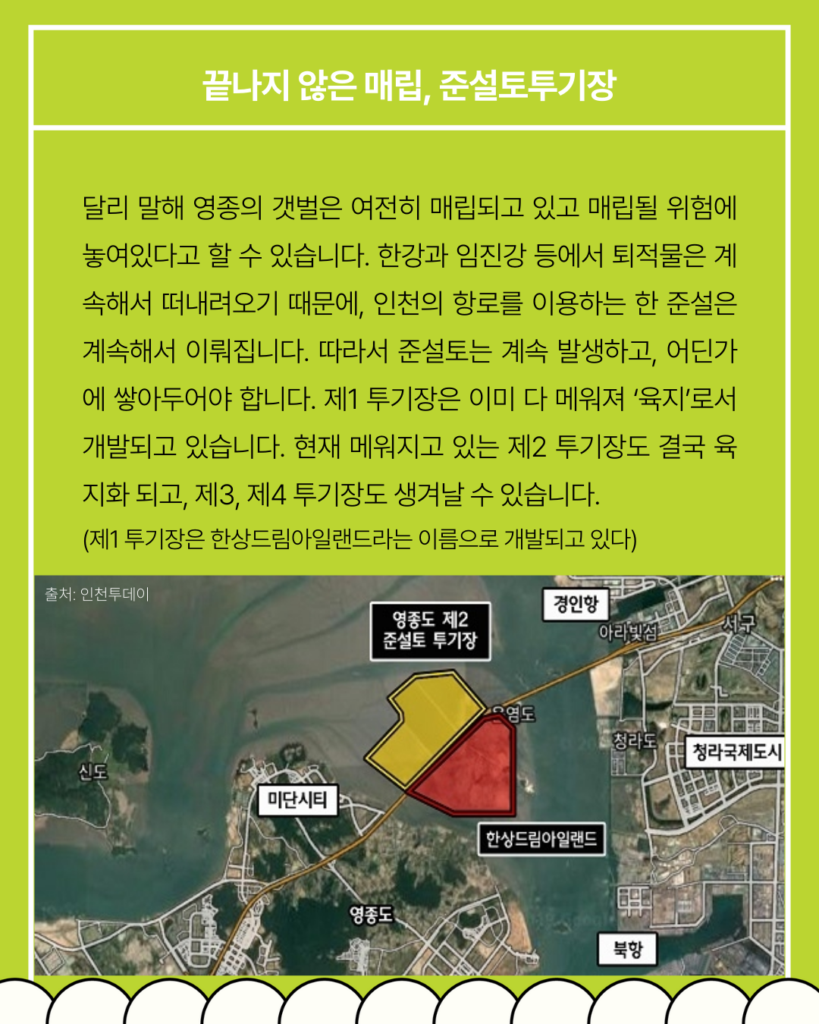

달리 말해 영종의 갯벌은 여전히 매립되고 있고 매립될 위험에 놓여있다고 할 수 있습니다. 한강과 임진강 등에서 퇴적물은 계속해서 떠내려오기 때문에, 인천의 항로를 이용하는 한 준설은 계속해서 이뤄집니다. 따라서 준설토는 계속 발생하고, 어딘가에 쌓아두어야 합니다. 제1 투기장은 이미 다 메워져 ‘육지’로서 개발되고 있습니다. 현재 메워지고 있는 제2 투기장도 결국 육지화 되고, 제3, 제4 투기장도 생겨날 수 있습니다(제1 투기장은 한상드림아일랜드라는 이름으로 개발되고 있다).

영종 갯벌의 새들을 기록하다

더이상의 매립을 막고, 갯벌을 보호하기 위해 인천녹색연합은 다시 새들을 찾아나섰습니다. 2022년부터 한국물새네트워크와 재단법인 동아시아-대양주 철새이동경로 파트너십과 협력하여 멸종위기종을 중심으로 영종 갯벌의 새들을 기록하기 시작했습니다. 그리고 올해로 4년째 이어오고 있습니다.

3월부터 12월까지 매월 2회씩 총 20회에 걸쳐, 총 22명의 모니터링 단원들은 같은 시간에 영종의 동, 서, 남쪽 해안에서 영종 갯벌의 새를 모니터링합니다. 썰물과 함께 해안선 쪽으로 다가온 새를 망원경으로 관찰하고 종과 개체수를 기록합니다. 2024년 모니터링 결과 총 85종(물새류 60종 및 법정 멸종위기종 17종 포함), 최소 2만 3천마리 이상의 새가 영종 갯벌에 서식한다는 것을 확인했습니다.

2024년 영종에 찾아온 여러 새 중에서 알락꼬리마도요는 최소 5103마리가 찾아왔습니다. 이 새는 지구상에 2~3만마리밖에 남지 않은 것으로 추정되는 멸종위기종입니다. 이들은 극동러시아에서 번식하고, 호주와 뉴질랜드에서 겨울을 납니다. 그리고 번식과 월동을 위해 이동하는 도중 영종갯벌에 들러 먹이를 먹고 휴식을 취합니다. 이들에게 영종 갯벌은 없어서는 안될 휴게소인 것입니다.

우리가 갯벌을 지켜야 하는 이유

갯벌은 새들에게 먹이와 쉴 곳을 내어주고, 또 새들은 갯벌을 지킵니다. 갯벌을 포함한 많은 습지들이 새들의 서식지로서 보전 가치를 인정 받곤 합니다. 물새가 서식하는 습지를 국제적으로 보호하기 위해 제정된 람사르 협약처럼, 새들은 갯벌을 지켜야 하는 이유가 되어줍니다.

그리고 멀리 이동하며 여러 지역에 서식하는 철새들은 머무는 곳곳을 모두 보전해야하는 이유가 됩니다. 알락꼬리마도요를 멸종위기에서 구하기 위해선 이들이 월동하고 번식하는 러시아와 호주의 습지만 잘 보전어서는 안되고, 중간기착지인 한국의 갯벌도 잘 보전되어야 하는 것입니다. 반대로, 한국의 갯벌 생태계가 파괴되면, 다른 곳의 생태계가 잘 유지되어도 알락꼬리마도요는 멸종위기를 극복하기 어려울 것입니다.

영종 갯벌을 습지보호지역으로

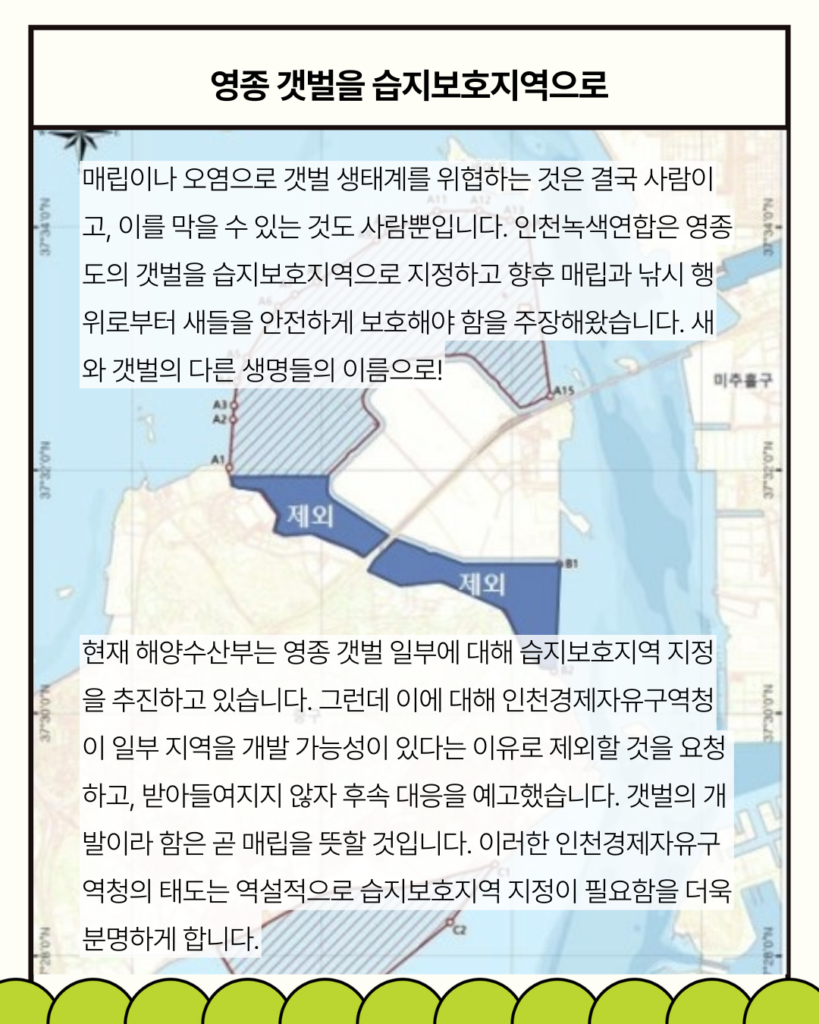

매립이나 오염으로 갯벌 생태계를 위협하는 것은 결국 사람이고, 이를 막을 수 있는 것도 사람뿐입니다. 인천녹색연합은 영종도의 갯벌을 습지보호지역으로 지정하고 향후 매립과 낚시 행위로부터 새들을 안전하게 보호해야 함을 주장해왔습니다. 새와 갯벌의 다른 생명들의 이름으로!

현재 해양수산부는 영종 갯벌 일부에 대해 습지보호지역 지정을 추진하고 있습니다. 그런데 이에 대해 인천경제자유구역청이 일부 지역을 개발 가능성이 있다는 이유로 제외할 것을 요청하고, 받아들여지지 않자 후속 대응을 예고했습니다. 갯벌의 개발이라 함은 곧 매립을 뜻할 것입니다. 이러한 인천경제자유구역청의 태도는 역설적으로 습지보호지역 지정이 필요함을 더욱 분명하게 합니다.

기록하고 알리고 목소리 낸다면

영종 갯벌의 새를 기록하고 알리고 지키고자 하는 시민들의 노력이 없다면 우리의 갯벌만이 아니라 황해의 갯벌과 호주, 뉴질랜드, 동남아시아, 시베리아의 드넓은 철새 서식지도 그 생물다양성을 잃게 되지 않을까요? 그리고 여러분이 그런 노력을 알아보고 공감의 목소리를 낸다면, 그 생물다양성을 지킬 수 있지 않을까요?

* <낯설게 낯익게 생물다양성 바라보기>는 인천녹색연합의 야생동식물 보호활동을 소개하고, 생물다양성의 개념을 정리, 확장해 나가는 과정을 함께 나누고자 하는 글입니다. 2주 간격으로 총 15차례 연재 예정입니다.